袱紗(ふくさ)の正しい包み方は?|結婚式やお葬式での包み方マナーとおすすめ袱紗をご紹介

傳濱野はんどばっぐ|袱紗 松葉

みなさんは「袱紗(ふくさ)」をお持ちですか?

結婚式でのご祝儀や、お葬式でのお香典を、そのままバッグから取り出す方を見かけますが、「袱紗(ふくさ)」に包むのが正式なマナーです。

用途によって、ふさわしい袱紗の種類や包み方を知っている人は、品があってとても素敵に見えますよね。

そうはいっても、

「ふくさって何?そもそも必要なの?」

「色や形もいろいろあるし、どう選べばいいの?」

「お金の包み方や渡し方がわからない…」

など、よくわからないところも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、袱紗(ふくさ)の種類や選び方をはじめ、使い方のマナーや包み方を解説します。

袱紗は包み方や、渡し方を覚えてしまえば、難しいことはありません。

それに、包む必要のない、金封を差し込むタイプの袱紗もあるんですよ。

記事の後半では、用途に合った袱紗や、慶弔両用タイプのものなどもご紹介しますので、袱紗選びの参考にしてみてくださいね。

皇室御用達 傳濱野はんどばっぐ

明治の頃から140年余り。

明治の頃から140年余り。日常から冠婚葬祭まで、人生の様々なシーンに寄り添うバッグ作りを続けてきた傳濱野はんどばっぐ。

「大切に使って母から娘に譲りたい…」長くご愛用いただけるバッグを、これからも提案してまいります。

PICKUP!大切な日に想いが伝わる、皇室御用達ブランドのふくさ

代々日本のフォーマルシーンを見続けてきた、濱野家 現当主の想い「相手に対して礼を尽くす」を、形にしたこだわりの袱紗。 目に見えない部分にも気を遣ってもらえたら…との想いから、上質な仕立てにこだわった逸品です。 さりげなく上品な印象を感じさせる松葉柄の繊細な刺繍をあしらいました。 性別に関係なく、5種類からシチュエーションやお好みに合わせて選べます。

袱紗(ふくさ)とは

傳濱野はんどばっぐ|袱紗 松葉

袱紗(ふくさ)とは、お祝い事の御祝儀や、お悔みの時の御香典などのお金が入った金封を包む布のことです。

金封を袱紗で包む理由は、

- ・御祝儀袋や御香典などの金封を、汚したりしわや折り目が付くのを防ぐため

- ・受け取る相手に礼儀をつくし、喜びや悲しみの気持ちを共有する心づかいを示すため

このように、袱紗は贈り物を大切に扱うだけでなく、日本の礼儀を重んじる文化から生まれました。

何かと使う機会がある袱紗は、大人のたしなみとして、ひとつは持っておきたいアイテムです。

袱紗(ふくさ)の形と種類について

傳濱野はんどばっぐ|袱紗 松葉

袱紗(ふくさ)の種類は大きく分けて「挟むタイプ」と「包むタイプ」の2つがあります。

挟むタイプの袱紗は、ポケットがついたもので「金封袱紗」と呼ばれ、包むタイプの袱紗には、「風呂敷タイプ」「台付きタイプ」があります。

マナー上は、どのタイプの袱紗を使っても問題はありませんが、一般的には、風呂敷タイプの方が格式が高いとされています。

迷った場合は、袱紗を使うことに慣れていない方には挟むタイプの「金封袱紗」、正式な袱紗を使いたい方は、包むタイプのものを選ぶとよいでしょう。

ここでは、それぞれの特徴をご紹介します。

挟むタイプ【金封袱紗(きんぷうふくさ)】

傳濱野はんどばっぐ|袱紗 松葉

長財布のような形をした、金封をポケットにはさみ込むタイプの袱紗で、男女問わず人気があります。

包む必要がなく開け閉めが簡単で、中身の出し入れを楽に行うことができます。

また、バッグやジャケットのポケットに入れても崩れることがなく、非常に扱いやすいのも人気のポイント。

袱紗を初めて使う方や、包み方に慣れていない方におすすめです。

包むタイプ【風呂敷タイプ・台付きタイプ】

一般的に、正式とされている「包む」タイプの袱紗は、熨斗袋(のし袋)の厚みやサイズに合わせて、包み方を調整できます。

丁寧な印象を与えるため、目上の方にお渡しする際などにはおすすめの袱紗です。

◆ 風呂敷タイプ

一般的なふくさで、風呂敷をひと回り小さくした、なにもついていないシンプルな正方形の布です。

絹やちりめん素材で、裏地がついているものが多く見られます。

使った後は小さく折りたためるので、ちいさなバッグやポケットなど収納に便利ですよ。

◆ 台付きタイプ

袱紗を広げると、金封を置く台がついています。

台の4隅には、金封を固定するためのゴムや紐がついているものが多く、金封がずれたり型崩れするのを防ぎます。

台は慶事と弔事で使い分けられるよう、表面と裏面で色が異なる、リバーシブルになっているものもあります。

また、ご祝儀やお香典などの金封を包んだあと、包みが開かないように、爪などの留め具がついているものが多いです。

バッグの中で包みがはだけないので、安心して持ち運べます。

袱紗(ふくさ)の色は用途によってふさわしいもの選ぶ

傳濱野はんどばっぐ|袱紗 松葉

袱紗を選ぶとき、色は大事なポイントです。

お祝い事とお悔み事、それぞれふさわしい色や柄のマナーがあります。

順番に見ていきましょう。

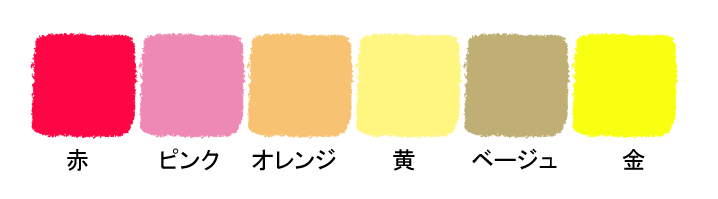

お祝い事にふさわしい袱紗(ふくさ)の色は暖色系を選ぶ

結婚式などのお祝い事には、喜びの気持ちを表す、明るめの暖色系の袱紗を使うのが一般的です。

赤、ピンク、オレンジ、黄色、ベージュ、金など。

お悔み事にふさわしい袱紗(ふくさ)の色は寒色系を選ぶ

お葬式などのお悔み事には、悲しみの気持ちを表す寒色系の落ち着いた色を使います。

深緑、ブルーグレー、紺、グレーなど。

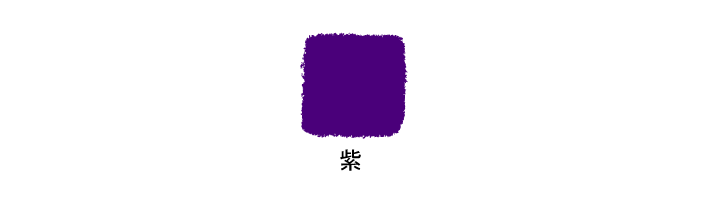

紫色の袱紗(ふくさ)はお祝い事とお悔み事どちらも使えて便利

紫はお祝い事、お悔み事どちらでも使える色です。

男女問わず使いやすい色なので、紫色の袱紗を1枚持っていると便利です。

袱紗(ふくさ)に刺しゅうや柄が入ってもいいの?

基本的には、刺しゅうや柄が入っていない「無地の袱紗(ふくさ)』がよいと言われていますが、派手なものでなければ、柄が入っていてもかまいません。

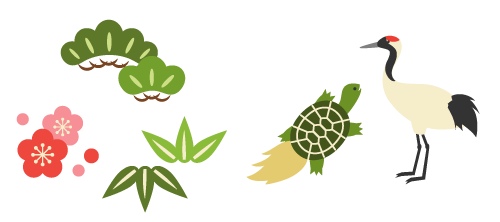

お祝い事の袱紗には鶴亀、松竹梅、鳳凰、扇など、縁起のよい柄を選ぶとよいでしょう。

お悔み事には無地の袱紗が望ましいですが、柄が入っているものを選ぶのであれば、蓮や菊、蘭などの柄が適しています。

袱紗(ふくさ)の使い方のマナー

受付などでご祝儀やお香典を相手にお渡しするときに、さっと袱紗(ふくさ)から取り出す姿はとても上品に見えて素敵ですよね。

ここからは、いざというときに、スマートに使えるよう、金封の包み方と相手に渡し方についてご説明します。

ポイントは、お祝い事の場合は袱紗を右に開き、お悔み事の場合は左開きにすることです。

挟むタイプ(金封袱紗)の包み方

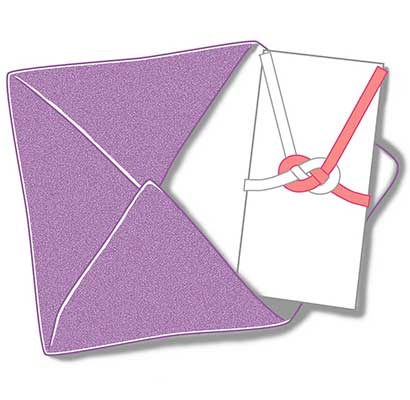

◆お祝い事の金封袱紗の包み方

袱紗を右開きになるように持ち、表書きが読めるように祝儀袋を差し込みます。

※お悔みの場合は、お祝い事の包み方の逆(左開き)になります。

左右を間違えないように気を付けてくださいね。

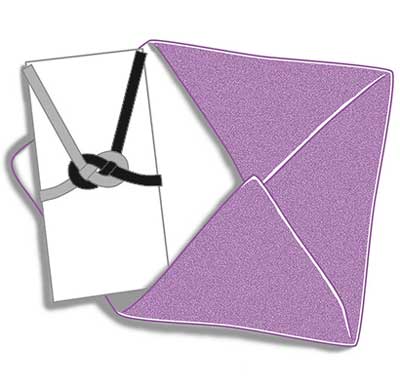

◆お悔み事の金封袱紗の包み方

袱紗を左開きになるように持ち、表書きが読めるように祝儀袋を差し込みます。

※お祝い事の場合は、お祝い事の包み方の逆(右開き)になります。

左右を間違えないように気を付けてくださいね。

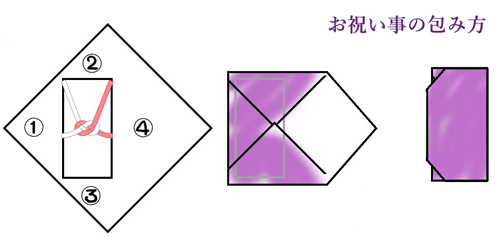

包むタイプ(爪付き袱紗・台付き袱紗)の包み方

- 袱紗を開いて、ひし形になるように角を上に置きます。爪付きの場合は、爪が右にくるようしてます。

- 袱紗の中央からやや左にご祝儀袋を置きます。台付き袱紗で、両面に色がついているものは、暖色の面を表にしてご祝儀袋を載せます。

- 袱紗の左、上、下、右の順にたたんでいきます。

- 最後にはみ出た部分を裏に折りこみます。爪がある場合は、留め糸にひっかけます。

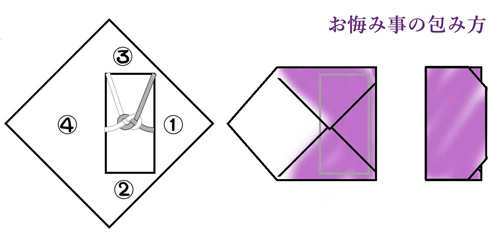

※お悔みの場合は、お祝い事の包み方の逆(左開き)になります。

- 袱紗を開いて、ひし形になるように角を上に置きます。爪付きの場合は、爪が左にくるようしてます。

- 袱紗の中央からやや右にご祝儀袋を置きます。台付き袱紗で、両面に色がついているものは、暖色の面を表にしてご祝儀袋を載せます。

- 袱紗の右、下、上、左の順にたたんでいきます。

- 最後にはみ出た部分を裏に折りこみます。爪がある場合は、留め糸にひっかけます。

※お祝いの場合は、お悔み事の包み方の逆(右開き)になります。

袱紗(ふくさ)に包んだご祝儀・お香典の渡し方

◆ 包むタイプ(爪付き袱紗・台付き袱紗)の渡し方

- 左の手のひらに袱紗を置き、右手で袱紗を開いて祝儀袋を取り出す。

- たたんだ袱紗の上に祝儀袋をのせる。台付きのものは台の上に祝儀袋をのせる。

- 相手側から見て表書きが読めるように、祝儀袋を時計回りに回転させて渡す。

※2でたたんだ袱紗の上に祝儀袋を受付台に置き、両手で渡してもよい

※お悔みの場合は、お祝い事の渡し方の右と左を置き換え、反時計回りにして渡します。

お香典をお渡しするときは「このたびはご愁傷様です」などお悔みの言葉を添えましょう。

◆ 挟むタイプ(金封袱紗)の渡し方

- 左の手のひらに金封袱紗を置き、右手で袱紗を開いて祝儀袋を取り出す。

- 袱紗を閉じ、その上にご祝儀袋を載せます。

- 相手側から見て表書きが読めるように、祝儀袋を時計回りに回転させて渡す。

※お悔みの場合は、お祝い事の渡し方の右と左を置き換え、反時計回りにして渡します。

お香典をお渡しするときは「このたびはご愁傷様です」などお悔みの言葉を添えましょう。

袱紗(ふくさ)が用意できないときはハンカチで代用を

急なことで袱紗(ふくさ)を用意することが出来ない場合は、ハンカチや風呂敷で代用できますよ。

袱紗とおなじように、お祝い事には暖色系、お悔み事には寒色系の色のものを使いましょう。

包み方も、袱紗と同じようにお祝い事は右開き、お悔み事は左開きになるように包んでいきます。

渡し方も袱紗と同様です。

ただし、ハンカチを使用するのはあくまでも緊急のときです。

年齢を重ると、結婚式だけではなく、出産祝いやお見舞い、お葬式など、袱紗を使う場面も増えていくもの。

どんな場面でもスムーズに使えるように、袱紗を用意しておくことをおすすめします。

冠婚葬祭におすすめの袱紗

傳濱野はんどばっぐ|袱紗 松葉

こちらでは、冠婚葬祭におすすめの袱紗(ふくさ)をご紹介してきます。

使いやすく、丁寧な印象を与える袱紗を選びました。

ご自分に合う、袱紗選びの参考になれば幸いです。

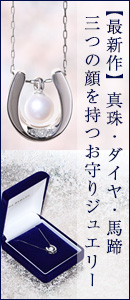

大切な日に想いが伝わる、皇室御用達濱野家こだわりの袱紗

金封袱紗・松葉(まつば)

日本のフォーマルシーンを見続けてきた、濱野家のの想い「相手に対して礼を尽くす」を形にしたこだわりの袱紗。

普段目に見えない部分にも気を遣ってもらえたら…との想いから上質な仕立てにこだわり、さりげなく上品な印象を感じさせる松葉柄の繊細な刺繍をあしらいました。

慶弔どちらも使える「藤紫色」をはじめ、カラーバリエーションも豊富。

チュエーションやお好みに合わせて、買い揃えるのもおすすめです。

価格:6,930円(税込)

まとめ

袱紗(ふくさ)は「相手を思う大切な気持ち」を包んでお渡しする、日本人ならではの奥ゆかしさが感じられます。

袱紗の包み方や渡し方は、一見難しそうに感じますが、身に着けてしまえば一生使えますよ。

まだお持ちでない方は、この機会にご用意してみてはいかがでしょうか。